„Unser Auge ist auf Wandlung eingestellt, die sich ganz gewiss vollzieht.“

Hubert Berke

Ein Text von Carolin Weber

Hubert Berke (1908 – 79) war in einer Zeit geboren, die den Menschen, in besonderem Maße den Künstlern viel abverlangte. 1941 schrieb der Künstler aus einer Kaserne in Wesel am Rhein an seine Frau Brunhilde: „Also mit der Freiheit und meiner Arbeit ist es für lange Zeit aus. Meine Gefühle sind nicht zu beschreiben.“ (Berke in einem Brief an Brunhilde 1941).

Berkes künstlerische und geistige Wurzeln

Als hätte Berke vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten geahnt, dass eine Zeit nahe, in der er hinsichtlich seiner künstlerischen Entwicklung gänzlich auf sich selbst geworfen sein würde, absolvierte er in den Jahren 1930 bis 1933 ein dicht gedrängtes, thematisch breit gefächertes Studium. Diese breit angelegte Ausbildung kam seinem Wissensdurst und seiner Sehnsucht nach schöpferischer Orientierung entgegen. Den geistigen Rahmen dafür bot Berke die Weltanschauung des Existentialismus, die ihm der Existenzphilosoph Peter Wust in seinem Philosophiestudium an der Westfälischen Wilhelmsuniversität in Münster näher brachte. Für Wust war, wie für die Existentialisten Sartre, Beauvoir und Camus, die Freiheit des Individuums der Kern des menschlichen Seins. Wust, der in der NS-Zeit im Widerstand aktiv war, trieb vor allem die Frage um, wie das Leben trotz – wie auch immer gearteter – „Ungewißheit“ und angesichts der stets präsenten „bösen Mächte“ gelingen könne.

In seiner Studienzeit schwebte Berke zunächst eine Missionarstätigkeit in China vor. Seine Gymnasialzeit in der Kapuzinerkloster- und Missionsschule in Bensheim im Odenwald hatte sein Interesse an der Kultur Ostasiens und der buddhistischen Lebensauffassung nachhaltig geweckt. Die alten Sprachen Latein und Griechisch zogen Berke ebenso in ihren Bann wie die Kunstgeschichte, der er sich durch Wilhelm Worringer in seiner Zeit an der Universität in Königsberg näherte. Die Lektüre von Worringer‘s 1907 verfassten Dissertation „Abstraktion und Einfühlung“, eine der am meisten wahrgenommenen Schriften der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts, musste auf Berke wie eine Art Versprechen gewirkt haben, geistigen Gewinn aus der Einfühlung in Phänomene der Abstraktion zu ziehen.

Jedenfalls schrieb sich Berke nach einer kurzen Stippvisite an der Königsberger Kunstakademie 1932 bei Paul Klee in der Düsseldorfer Kunstakademie ein: „In dieser Zeit war mein Entschluss gefasst, mich ganz für die Malerei zu entscheiden und zu Paul Klee zu gehen. Er war als Mensch und Künstler der Lehrer, der mir nach meinem Herkommen und meiner Ausrichtung auf die chinesische Gedanken- und Gefühlswelt am meisten lag“ (Kreidler 2008). Berke genoss das Privileg des intensiven Kontakts zu Klee. In Düsseldorf hatte Klee nur wenige Studenten unter seine Fittiche genommen, da er neben der Lehrtätigkeit stark auf seine eigene künstlerische Arbeit fokussiert war, hatte er doch auch wegen der großen Arbeitsbelastung 1932 dem Dessauer Bauhaus den Rücken gekehrt.

Paul Klee, Denker wie Poet, der wie kaum ein anderer Künstler einen immensen Bildkosmos entwickelt hat, war für Berke gleichsam Türöffner, seine eigene Bildwelt zu entfalten: „Er (Klee) hat mir Mut gemacht, locker zu werden, mich nicht nur mit Form, Farbe und Methode zu beschäftigen, […] sondern mir eine eigene Welt aufzubauen. Er regte mich an, mich mit allem zu befassen, was mir Spaß machte“ (Geiger 1990). Umso mehr muss Berke erschüttert haben, die gerade für sich entdeckte Freiheit im Schöpferischen so fundamental bedroht zu sehen. Bereits am 21.4.1933 wurde Klee nach der Machtergreifung Hitlers fristlos entlassen. Berkes Verehrung für seinen Lehrer bricht sich in einem Brief an Brunhilde Bahn: „Ich glaube fest daran, dass Paul Klee der beste heutige Maler ist, und wenn man ihn tausendmal verhöhnt und beschimpft. […] Leute wie Klee werden verfolgt als Kulturbolschewisten, und gerade sie sind die Männer, die an der Front stehen und kämpfen für eine Vertiefung des Lebens.“ (Berke in einem Brief an Brunhilde 1933). Obwohl Klee nach seiner Entlassung laut Berke sehr zurückgezogen lebte und ihm Musik und Malerei nun alles war, hielt Berke bis zu dessen Übersiedlung nach Bern im Dezember 1933 Kontakt zu Klee.

Die Zeit von 1933 bis 45 – Entbehrung und Eintauchen in surreale Parallelwelten

Durch eine Ausstellung seiner Illustrationen zum „Simplicissimus“ von Grimmelshausen im Wallraff-Richartz-Museum in Köln im Jahre 1936 lernte Berke den bedeutenden Kunstsammler Josef Haubrich und seine Frau Alice Haubrich-Gottschalk kennen. Wie Günther Franke im süddeutschen Raum und Hanna Bekker vom Rath in Berlin war Haubrich ein Lichtblick für Künstler im Kölner Raum, die ihre Arbeit in „innerer Emigration“ weiterzuverfolgen suchten. So hatte Berke beispielsweise das Privileg, dessen private Sammlung moderner Kunst zu besichtigen (Berke in einer privaten Notiz).

Bis Ende des Krieges erhielt Berke die unterschiedlichsten Aufträge im Bereich der Gebrauchsgrafik und der Illustration (Berke in einem Brief an Brunhilde 1941), durch die er sich und seine Familie über Wasser halten konnte. Einer seiner Auftraggeber war der Kunsthistoriker Toni Feldenkirchen, der zunächst als Schrift- und Werbeleiter für die Stadt Köln, ab 1942 als Leiter des Kölner Kunstvereins aktiv war. Als Initiator der „Alfter Donnerstagsgesellschaft“ gehörte er nach ’45 zu den rührigsten Streitern der wiederzubelebenden Kunstszene.

Erhaltene Briefe Berkes überliefern, welche literarischen und philosophischen Themen ihn während des 2. Weltkriegs bewegten und Anregung für seine künstlerische Arbeit boten. Berke bewahrte sich durch diese Leidenschaft ein Stück weit Freiheit im Geiste und entzog sich damit – zumindest spirituell – der Enge und der Aussichtslosigkeit des Daseins. So erhielt Berke beispielsweise Exemplare der „Corona-Hefte“, einer Literatur-Zeitschrift, die aufgrund ihres Schweizer Herausgebers von 1930 – 1943 auch Texte publizierte, deren Veröffentlichung in Deutschland verboten war. Die 1940 entstandene Schrift „Das große Traumgesicht“ des bedeutenden Naturphilosophen und Paläontologen Edgard Dacqué bestätigte Berke in seiner Sicht, dass Träume ein wertvolles kreatives Potential bergen: „Er [Dacqué] zeigt darin, […] dass die Träume viel mehr gewertet werden müssen, als tiefste Quelle der schöpferischen Gestaltung. Dasselbe, was ich immer betonte.“ (Berke in einem Brief an Brunhilde 1941).

In einer Schilderung seiner eigenen Träume offenbarte Berke nur wenige Tage später, welche inspirative Kraft er aus den Reisen in Traumwelten selbst zog: „Ich träume auch das kurioseste Zeug. Seltene Begebenheiten. Eine Situation habe ich jetzt öfter geträumt: Eine Art Expedition in unbekannte seltsame Länder mit viel Wasser und Schiffen. Von Landkarten, die sich wieder zu Landschaften zusammenziehen, sicher sind diese Träume ein Symbol für die Freiheit, die man entbehrt.“ (Berke in einem Brief an Brunhilde 1941).

Berke, der Anfang der 30er Jahre in das geistige Klima des Existentialismus eingetaucht war, setzte sich – soweit als möglich – auch weiterhin mit philosophischen Themen auseinander. Seiner Frau schrieb er aus der Kaserne in Wesel 1941, dass er mit „Vergnügen“ mit einem Studenten über Physik, Chemie und Philosophie diskutiere. Auch aus den folgenden Zeilen Berkes spricht die Faszination für den Urvater des Existentialismus: „Ich hatte mir Bücher aus der Bibliothek geholt […] Darin stehen wundervolle metaphysische Dinge von Kierkegaard“ (Berke in einem Brief an Brunhilde 1941). Kierkegaards Anschauung, die vernunftwidrigen, im Menschen angelegten Zweifel und Ängste als verheißungsvolle Möglichkeit zu sehen, in die Tiefe des Seins vorzudringen und mit Hilfe der Phantasie Freiheit zu erlangen, findet sich in Berkes Kunst visualisiert.

Metaphysisch wirken seine in den 30er Jahren entstandenen abstrahierten Landschaften, die – wie in „Gedanken einer Frau auf einer Wiese“ (1934) – zur magischen Weltenbühne surrealer Träume und Phantasien mutieren. Deformiert und sich der Schwerkraft entziehend veranschaulichen sich hier die verschiedenen Lebensstufen von der Geburt bis zum Tod. Neben abstrakten Studien von 1933 (Kreidler 1988) sind Federzeichnungen, Gouachen und Monotypien mit Motiven der Figurinen, Apokalypse-Darstellungen und Totentänze (Berke in einem Brief an Brunhilde 1933) entstanden. Berke erinnerte sich: „Parallel zu diesen Aufträgen ging meine eigene Arbeit weiter und die Auseinandersetzung mit der Zeit. Die Beschäftigung mit der Welt der Masken im Karneval gab mir den Anstoß zur Serie der ‚Masken im Sumpf’ und die Serie von Angst und Misere“ (Berke in einer privaten Notiz). Gerade die „Karneval“-Thematik bot Berke ein ideales Spektrum, die Geschehnisse der Zeit zu verarbeiten. Das groteske Stelldichein von Masken, Fratzen und Dämonen ermöglichte es Berke, das menschentäuschende und menschenverachtende NS-System ohne Worte zu entlarven (Berke in einer privaten Notiz).

Physische Erschöpfung, Trostlosigkeit, aber auch Sehnsucht nach Aufbruch, neuen Perspektiven unverbrauchter geistiger Dimension sprechen aus den Worten Berkes, die er 1947 anlässlich eines erhaltenen Care-Pakets an einen Amerikaner richtete. Der Brief endete hoffnungsfroh mit dem Wunsch, wieder an die internationale Avantgarde anschließen zu können: „Staunenswert nun zu sehen, was sich überall regt und Form annehmen will. […] vielleicht ist die Zeit bald da, dass wir in Amerika zeigen können, dass wir in der despotischen Anarchie nicht geschlafen haben, sondern arbeiteten, so gut es ging”.

Bereits Mitte der 30er Jahre war Berkes, durch die Familie Rothschild vermittelte Kölner Mansardenwohnung ein „lebendige(r) Sammelpunkt für Maler, Bildhauer, Musiker und Kunsthistoriker“ (Berke in einer privaten Notizen). Durch seine, den Menschen zugewandte, offene und überaus experimentierfreudige Art gelang es Berke auch nach ‘45, sich gut in dem Netzwerk der neu entstehenden Kunstlandschaft zu positionieren. Hilfreich waren ihm dabei die geknüpften Kontakte, wie zu Hermann Schnitzler, Anton Wolff, Toni Feldenkirchen und Will Grohmann.

Letzterer schätzte Berke außerordentlich, wie seine Zeilen von 1942 belegen: „Phantasie nicht nur in Vorstellung und in Erfindung, sondern im Zeichnerischen, im Graphischen selbst ist er ein verhältnismäßig seltener Fall. Der Kölner Maler Hubert Berke hat sie. Der innere Reichtum Berkes ist groß. Mir scheint, dass in ihm einer unserer Begabtesten herangewachsen ist.“ (Grohmann 1942).

„Wir hatten keinen Anschluß an die Welt, unser Herz ist nun befreit und kann sich wieder offenbaren. Es ist keineswegs so, dass alle geschlossen hinter der diabolischen Diktatur standen. Ein großer Teil aller geistigen Menschen lebte zurückgezogen und schuf sich abseits des offiziellen Lebens seine Freiheit und sein Menschtum. Ich selbst erlebte in Köln als Soldat die letzte Zeit des Inferno der Zerstörung, das über die 2000-jährige Stadt hinwegfegte. Ich habe das bis ins Einzelne miterleben müssen. Wir spürten von Dämonen umgeben zu sein bis in den finstersten Abgrund der Trostlosigkeit. Man opferte Millionen Menschenleben. Wir haben das Ende und die Vernichtung dieser teuflischen Regierung herbeigesehnt und nun sind wir müde, hungrig und arm. Das sagt aber nicht, dass in den Herzen wieder neben dem körperlichen Hunger nicht ein großer geistiger Hunger war, dem Hunger nach dem Brot des Geistes und der Seele“

Hubert Berke

Nach 1945 – Zeit des Aufbruchs und der künstlerischen Findung

Man traf sich in Köln und Alfter bei Bonn, um sich hitzig auszutauschen, welche Massnahmen notwendig seien, um die Kunst nach der langen repressiven Zäsur zu reanimieren. So entstand im Jahre 1947 im Schloß zu Alfter die „Donnerstags-Gesellschaft“.

In der Ausstellung „Moderne deutsche Kunst seit 1933“ in Düsseldorf und Bern war Berke 1947 ebenso vertreten wie in der 1949 stattfindenden Kölner Ausstellung „Deutsche Malerei und Plastik der Gegenwart“. In diesen Ausstellungen wurde ein Überblick über den „Status Quo“ der deutschen, in der NS-Zeit verfemten Kunst vermittelt, in dem die unterschiedlichsten stilistischen Strömungen aufeinandertrafen. Dagegen wartete der legendäre „Salon des réalités des nouvelles“ im Jahre 1948 in Paris und die Ausstellung „Kunstschaffen in Deutschland“ im Central Art Collecting Point in München 1949, in denen Berkes Arbeiten ebenfalls zu sehen waren, mit weitgehend „abstrakter“ Kunst auf.

Durch sein Studium bei Klee war Berke prädestiniert dafür, als einer der Protagonisten der Kunstszene nach ‘45 und Wegweiser für junge Künstler zu wirken. Die Stadt Düsseldorf honorierte Berkes Engagement im Jahr 1948 mit dem Cornelius-Preis mit der Begründung, Berke sei „für eine ganze Generation von jüngeren Malern als richtungsweisend anerkannt“. Eine Einzelausstellung Hubert Berkes mit über 100 Arbeiten fand 1949 im Kölner Kunstverein statt. Schon das kleine Faltblatt zur Ausstellung vermittelt aufgrund der bildhaften Titel Berkes breites Themenspektrum aus den Jahren 1932 bis 1949. Die von Berke in diesen Schaffensjahren favorisierte Technik der Monotypie, die ihm Paul Klee näher gebracht hatte, kam Berke in seinem Anliegen, der „Linie“ eine lebendige „eigenständige Qualität“ und ganz neue Präsenz zu verleihen, äußerst entgegen. Die auf der Rückseite des Papiers gezogene Spur lässt eine ausfasernd wirkende Linie entstehen, deren zufällige Strukturen Berke faszinierten. In den folgenden Jahren sollte im Dialog zur Linie die „Farbe“ als ebenso kraftvoller Widerpart zur Sprache kommen.

Das von Walter Gropius im Weimarer Bauhaus apostrophierte dualistische Motto „Kunst und Technik – eine Einheit“ schlägt sich auch in Klees Bildwelt nieder, die er zwischen den Polen der Konstruktion und der Poesie auszuloten verstand und noch weit über deren Grenzen hinweg. Genau diese Balance zwischen den im Bild wirkenden Kräften birgt für Klee das Geheimnis fernab jedes rationalen Zugangs, dem dieser Ausnahmekünstler auf der Spur war. Van Doesburg, Verfechter der konkreten Kunst, der 1922 prophezeite, „Wir stellen fest, dass Kunst heute aufhört, […] ein Mittel zur Entdeckung kosmischer Geheimnisse zu sein“, hatte mit Klee einen starken Gegner, gerade das Gegenteil zu beweisen. Diesen Weg, den Bildern immer wieder aufs Neue das Mysterium des Schöpferischen abzuringen, verfolgte auch Berke unbeirrbar.

Im September 1933 fand Berke in einem Brief an Brunhilde Hoppe nach einem Museumsbesuch in Düsseldorf folgende Worte: „Es gibt so wenig Schönes dort, alles ist so fade und ohne kosmische Bindung. Ich mag nirgends mehr hingehen, ich bleibe bei mir und bei Dir und in der Natur.“ (Berke in einem Brief). Der Sehnsucht nach „kosmische(r) Bindung“ einerseits, dem Aufgehobensein in der Natur andererseits, und dem Geheimnis dazwischen nachzuspüren, das war Berkes künstlerischer Boden, aus dem sich seine Freude am bildnerischen Gestalten immer wieder nährte. Auch wenn Berke der Natur als Inspirationsquelle und der Zwiesprache mit ihr – als einer „conditio sine qua non“ im Sinne von Paul Klee – einen überaus großen Stellenwert in der Phase der Bildfindung einräumte, begriff Berke die geistige Durchdringung bei der Bildwerdung a priori als einen abstrakten Prozess.

„Man tritt durch die Formen der Natur hindurch in den großen Bereich der geistigen Formenwelt. […] Ich meine, das künstlerische Tun besteht darin, diese schon in der Natur vorhandenen Teile zu einem neuen Komposium zusammenzubringen. Das ist bereits eine Vorform der Abstraktion.“

Hubert Berke

Der britische Kunstkritiker John Anthony Thwaites, der maßgeblich an der Gründung der Gruppe ZEN 49 beteiligt war, beschrieb in eben diesem Sinn die „Synthese von Natur und Abstraktion“ als zentrale Aufgabe der gegenstandslosen Malerei. Er meinte, die Natur würde uns sozusagen als „Formenschatz einer seelischen Sprache“ dienen, in welcher „der Kosmos, sowohl außer- wie innerhalb des Menschen, ausgedrückt und interpretiert werden kann“ (Thwaites 1953).

Das spannungsgeladene „Spiel der Kräfte“, das auf Schillers „Ästhetische Schriften“ von 1793/94 zurückgeht, ermöglicht – Klee zufolge – erst die Freiheit, sich völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten abseits traditioneller Bildauffassung zu eröffnen und sich schlussendlich „den letzten Dingen“ anzunähern. Diese Erkenntnis war auch in Berke tief verankert. So äußerte er sich 1953 auf die Frage hin, weshalb er abstrakt male, folgendermaßen: „Die zivilisierte Welt ist im Vordergrund verbraucht und öde, allgemein zeigt sich eine starre Maskenhaftigkeit. […] So müssen wir die Kräfte gestalten, die hinter den äußeren Erscå≈heinungen der Dinge wirken. Dies möglich zu machen, erfordert ein weites Zurücktreten, um hinter der scheinbaren Isolierung der Dinge eine eigentliche Ordnung und das Ewige zu sehen.“ (Maltzan 1953).

In diesem Sog strukturierte Berke seinen Bildorganismus, der bis Anfang der 1950er Jahre von ineinander verschachtelten, teils farblich reich orchestrierten Kompartimenten geprägt war, sukzessive um. Die für die Nachkriegszeit beinahe unvermeidliche Auseinandersetzung mit Picasso ist auch deutlich an zahlreichen Arbeiten Berkes abzulesen. Den starken Einfluß Picassos auf diese Generation hatte Hermann Schnitzler in seinem Lichtbildvortrag „Der Picasso in uns“ 1947 im Rahmen der Alfter Donnerstags-Gesellschaft besungen. Berke wusste selbst um der Schwierigkeiten, den „vertrauten“ und – wie er formulierte – „berüchtigte(n) Magnetberg der Tradition“ hinter sich zu lassen, ihn in Freiheit zu bestaunen und den Horizont erblickend, neue Wege zu gehen (Berke).

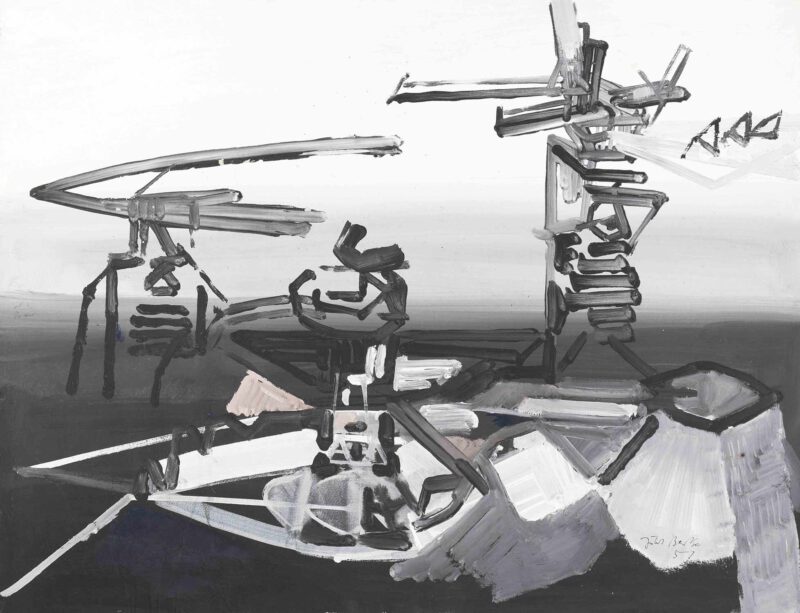

Die Anziehungskraft der Thematik „Technik“ mit Blick auf industrielle Prozesse fand in der Kunst Anfang der 1950er Jahre allerorten vielfältigen Ausdruck. Die Zugkraft dieses Themenkreises war zweifelsohne dem Willen zum Aufbruch in der sich neu konstituierenden Welt der Nachkriegszeit geschuldet. Eine Art „Wesensschau“ forderte Martin Heidegger, als er 1953 über die „Frage nach der Technik“ (Heidegger 2000) referierte und die Kunst für besonders befähigt hielt, die Beziehung des Menschen zur Technik und deren „Wesen“ auf eine ihr ureigenste Weise offenzulegen.

So kam Heidegger denn zu dem Schluss: „Das Wesen der Technik sei nichts Technisches“. Auch Conrad Westpfahl hatte 1950 dem Thema „Kunst und Technisierung der Welt“ einen Vortrag gewidmet. Berke, der 1949 in der Kohle- und Erzförderung für die Westfälische Eisenhütte Illustrationen anfertigte, zeigte sich von den „Gestänge(n), Röhren, komplizierten Maschinen“ (Berke in einem Brief an Brunhild 1949) stark beeindruckt. Wie K.R.H. Sonderborg oder Fred Thieler war Berke fasziniert von diesem katalysatorischen Input, der es notwendig machte, statische Bildstrukturen aufzusprengen. Nicht der konstruktive Aufbau von Maschinen interessierte Berke hierbei, sondern die visualisierte Umsetzung der Dynamik der Kräfte, wie in der Arbeit „Technisch“ von 1951. Durch den unterschiedlichen Auftrag der Farbe, in einem transparent lasierenden, deckenden und pulsierenden Duktus suggerierte Berke in energisch gesetzten zeichnerischen Graphismen und Parabelbögen, die sich mit unterschiedlich geformten Farbflächen verschränken, eine rotierende Bewegungsenergie, die sich kompositionell von links nach rechts verdichtet.

Neues Bildverständnis und der Einfluß der ostasiatischen Kunst

Ebenso entscheidende Impulse erhielt Berke seit seiner Jugend durch die gewachsene Leidenschaft für ostasiatische Kultur und Kunst, die den Wandel seiner Bildauffassung maßgeblich anstieß. Eine enge Verbindung pflegte Berke zu dem Museum für Ostasiatische Kunst und dem Rautenstrauch-Joest-Museum, beide in Köln. Die Aufnahme Berkes als Mitglied in die Künstlergruppe „ZEN 49“ im Jahr 1951 mag die Annäherung an eine neue, offene Bildform noch beschleunigt haben.

Deren Affinität zur Zen-Philosophie und die apostrophierte Anbindung an den „Blauen Reiter“ deckten sich mit Berkes Einstellung. Kandinsky und Klee hatten bereits die ostasiatische Kunst für sich als Potential entdeckt. In der Nachkriegszeit führte die Beschäftigung mit fernöstlichem Gedankengut gerade in der Künstlerszene zu einem erneuten Hype. Bücher wie Suzukis „Die große Befreiung“ von 1948 und Herrigels „Zen in der Kunst des Bogenschiessens“ von 1949 verhießen schlechthin Freiheit im Denken und versprachen Antworten auf den „geistigen Hunger“, von dem auch Berke 1947 sprach.

Nur wenige Künstler der Gruppe ZEN 49 (Weber 2009) tauchten so tief in die spirituelle Materie ein, wie Hubert Berke, Julius Bissier oder Rolf Cavael. Sie nützten fernöstliche Praktiken wie die Meditation, um sich über das Unbewusste neue gestalterische Freiräume zu eröffnen. Berkes tief verinnerlichtes Verständnis fernöstlicher Weisheitslehren und sein künstlerisches Arbeiten im Streben nach dem „Tao“ ließen ihn eine „informelle“, in jeder Hinsicht offene Haltung im Entstehungsprozess entwickeln.

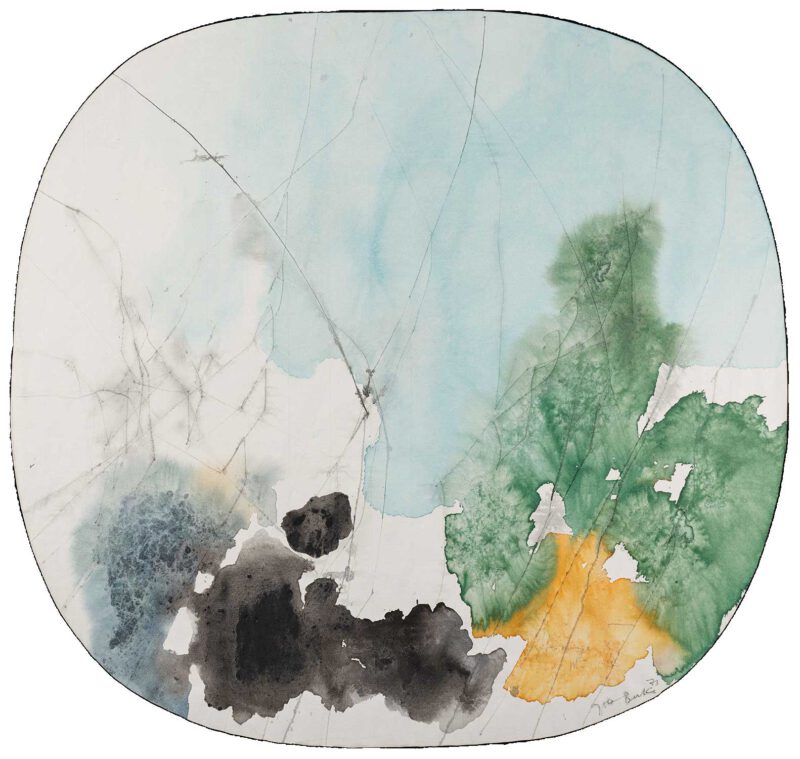

Die Linie, die in den Arbeiten Ende der 40er Jahre die Farbflächen noch teilweise konturiert, wie in „Herbstgedicht“ von 1949, befreit sich aus dem Korsett der Formen, wird Hauptakteur oder zumindest Gegenspieler zur Farbe. Die Farbe konzentriert sich in Flecken, den tachés, welche den kalligraphischen, spontan gesetzten Zeichen eine Bühne geben, sie hinterfangen, oder einen Dialog zu diesen aufnehmen, wie in der Arbeit „Spannungen“ von 1957.

Die Aufwertung der „leeren“ Bildfläche gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung. Sie vermag, die spontane Geste bzw. die Zeichen in ihrer Bedeutung, Symbolkraft und Präsenz zu zelebrieren. Die Arbeit mit dem Medium „Papier“ ermöglichte Berke in diesem Umbruch seines Bildverständnisses ein spontaneres Arbeiten und damit mehr Improvisationsspielraum als die Arbeit mit dem Bildträger Leinwand. So lässt sich für Berke zweifelsfrei konstatieren, dass sich neue Strukturen im Rahmen einer neuen Bildauffassung häufig in den Papierarbeiten abzeichnen und auch festigen, bevor sie „Einlass“ in seinen Leinwandbildern finden.

In dem Vorwort seiner drei Zenga-Mappen von 1961 trug Berke seiner Ehrfurcht der jahrhundertelangen Tradition zwar Rechnung. Dennoch spürte Berke, der sich „auf der Schwarz- Weiß-Achse“ durchaus „beheimatet“ fühlte, die Kraft, die von der Farbe auszugehen vermag. So verwehrte er sich einer strikten Einordnung in fernöstlich inspirierte Malerei mit diesem einen Satz: „Meine Blätter wollen nicht Zenga sein, haben zuviel bunte Reste von Erde und Regenbögen“ (Berke).

Jazz als Initialzündung

Berke selbst beschrieb seine zahlreichen Reisen und das damit verbundene „intensive Erleben“ ursächlich als „eine genaue in der Arbeit ablesbare Zäsur“ (Berke 1962). Wie bei seinen informellen Künstlerkollegen K.R.H. Sonderborg, K.O. Götz und Bernard Schultze, ist auch der Jazz-Musik ein nicht zu überschätzender Impuls auf seine Kunst zuzuschreiben. Die Sehnsucht nach individueller Entwicklung, Freiheit und daraus erwachsenden gänzlich neuen Gestaltungsmethoden, die die Avantgarde-Künstler der tristen Nachkriegszeit antrieb, fand in dieser Musik unmittelbaren Ausdruck.

Berke erlebte durch seine Freundschaft zu Django Reinhardt und Gigi Campi, dessen Kölner Eissalon ab 1948 zu einem internationalen Szene-Treffpunkt von Jazz-Größen, Literaten und Schauspielern wurde, Jazzmusik vom Feinsten. Ein weiteres Schlüsselerlebnis hatte Berke am 29. November 1952, als er mit dem eng befreundeten Fotograf Chargesheimer im Kölner Williamsbau, einer nach dem Krieg errichteten Mehrzweckhalle, ein Konzert von Louis Armstrong besuchte (M. Berke und Ohlow 2010).

Die, pure Lebensfreude, Freiheit und Toleranz vermittelnde Musikform, deren unkonventionelle komplexe Polyrhythmik und expressive Improvisation einen starken Impetus auf Berke ausübte, prägte ganz besonders seine Werkphase von 1952 bis 1957, und fächerte für ihn eine bis dahin neuartige stilistische Bandbreite auf. Die unter diesem Eindruck stehenden Zeichnungen und Papierarbeiten lassen nachvollziehen, wie Berkes Bildsprache direkt auf die neue Klangwelt und Philosophie dieser Musikrichtung reagierte. Wie ein Vergleich zu der abstrakten Arbeit „Alter Bezirk“ aus dem Jahr 1952 zeigt, begegnen uns in den mit „Jazz“ betitelten Arbeiten innovative synkopische Rhythmusfolgen, welche die gesamte Bildfläche akzentuieren und in Schwingung versetzen.

Die kraftvoll tonale Dynamik, beispielsweise einer Trompete, scheint in seriellen Strichbündeln – teils erinnernd an die Motorik von Trompetenzügen – und „gestoßenen“ Punkten ihre bildhafte Entsprechung zu finden. Berkes Maxime, „im tiefsten Sinne kontrapunktisch zu denken“ (Maltzan 1953), d.h. Fläche, Linie und Farbe verhalten sich analog zur Musik entsprechend den selbständigen Gegenstimmen, hat seine Kompositionen von da an maßgeblich bestimmt. In Arbeiten wie „Scripta“ von 1957 verschmelzen ostasiatische und musikalische Einflüsse zu einer Synthese. Breite, großzügige Strichlagen bilden gleichsam den Resonanzkörper für stakkato-mäßig improvisiert gesetzte Strichkürzel, die graphischen Notationen einer Partitur gleichen.

Experimenteller Dialog mit Materialien

Hubert Berke war Sammler aus Passion, mit einem unerschöpflichen Interessensfundus. Nicht nur afrikanische Masken und Fetischobjekte (Tythacott 2003), ostasiatische Kunst, Textilien, Keramiken, Instrumente, Bücher über die unterschiedlichsten Spezialgebiete waren Teil seiner alltäglichen Lebenswelt. Berke hatte ebenso ein großes Faible für Dinge, die ihm zufällig zufielen. Der Kulturhistoriker Johan Huizinga beschrieb in seinem Buch „Homo Ludens“ das Potenzial, das aus dem Spiel und der daraus entwickelten Assoziationsfähigkeit herrührt. Berke war im besten Sinne ein solcher „Homo Ludens“, wie ihn auch sein Künstlerkollege Hann Trier als „der vielseitig Spielende“ (Uelsberg) charakterisierte.

Die Nagelobjekte, die seit Anfang der 1950er Jahre entstehen, benannte Berke teilweise „Nagelplantagen“. Der Begriff impliziert die Vorstellung von sich analog zur Natur verselbständigenden, ein Eigenleben entfaltenden Nägeln. Das Licht- und Schattenspiel, das Berke in jedem der Objekte auf höchst unterschiedliche Art und Weise evoziert, verleiht diesen kleinen Nagelobjekten eine auratische Präsenz. Diese magische Wirkung transformierte Berke 1961 ins Monumentale, als er den Auftrag bekam, für den weltbedeutenden Choreographen Aurel von Milloss ein Bühnenbild für das Ballett der Kölner Oper zu konzipieren.

Nagelskulpturen (M. Berke, Ohlow, H. Berke 2009), wie „Für Brunhilde“, die „Hausgöttin“ oder die „Cellistin mit Förderpreis“, offenbaren neben Berkes Feingespür, heterogene Materialien zu kombinieren und ihnen damit Bedeutung zu verleihen, seine Ader fürs Skurril-Komische. Eine beinahe kindliche Freude an der „Beseelung des Objektes“ (Restany 1997) begleitete Berkes Schaffensprozess von lebloser Materie über die durch den Dialog mit der Materie erlangte „Wesensumwandlung“ (Restany 1961) hin zum „beseelten“ Kunstwerk.

Durch seine unentwegte Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten zeichnen sich bei Berke in einer experimentellen Form neue gestalterische Wege ab, die dann zeitversetzt in einer konzentrierten ausgereiften „Methodik“ und stilistischen Strömung auftreten. An der Stelle sei an die Nagelbilder von Günther Uecker erinnert, wenngleich sich Berkes Nagelobjekte eher einer naturhaften Auffassung entspringen als einer neuen ästhetischen Philosophie wie bei Uecker. Beide Künstler hatte sicherlich die Ambivalenz und Präsenz der Nägel in ihren Bann gezogen, denen der Akt der Verletzung und Krafteinwirkung innewohnt, die aber auch zugleich ein poetisches Licht-Schatten-Spiel zu erzeugen vermögen.

Diesen Eindruck intendierte Berke in seiner Malerei, den Papierarbeiten und Objekten gleichermaßen. Die ungestüm und chaotisch gesetzten Strich-„Büschel“ einer Papierarbeit scheinen die schwarzen Farbflächen zu attackieren, sodass diese geradezu eine skulpturale Wirkung hervorrufen. Der kraftvolle Prozess des Hämmerns scheint bei dem Entstehungsprozess als metaphorische Reminiszenz mitzuschwingen, und lässt eine strukturelle Explosion entstehen. Dagegen erhalten die Nägel bei einem Objekt eine malerisch poetische Anschauung.

Sie akzentuieren das informelle Bildgeschehen und heben sich kontrastierend aus dem Dunkel hervor. Das Steigen und Stürzen der in die Bildoberfläche geschabten Linien verdichtet sich mit den niedrigen farbigen Nägeln. Die längeren Nägel mit weißen Köpfen agieren – Antennen assoziierend – den Energiestrom des Bildes um und dehnen diesen in den Raum aus. Behutsam erweitert Berke mit diesen Nagelobjekten die zweidimensionale Bildfläche ins Dreidimensionale. Damit geht er auf dem Weg voran, den Bernard Schultze mit der Formulierung beschreibt, „Die Malerei wandert in den Raum“ (Lueg 1983).

Bei den Nagelobjekten wie auch den Assemblageskulpturen aus den 1960er Jahren öffnete sich Berke den unterschiedlichsten Materialien und ihnen innewohnenden Bedeutungen und kombinierte diese zu einer eigenständigen Kunstform. Möglichkeiten künstlerischer Entfaltung durch die Findung neuer Bildmaterialien sah Berke allerorten.

Durch seine Tätigkeit in der Kölner Firma Neuerburg, für die Berke Werbeillustrationen für Zigarettenmarken anfertigte, erhielt er Farben, Filzstifte und neueste Werkzeuge, auch aus den USA. Mit einer Spritzpistole (Engel 2018) etwa entstand um 1956/57 eine Werkserie. Diese experimentelle Technik, die im weitesten Sinn an die „Drippings“ von Pollock erinnert, ermöglichte Berke eine für ihn bis dato unerreichte Bildtiefe. Diese entsteht durch die unterschiedliche Regulierung des Drucks der Spritzpistole, so dass eine außergewöhnliche Nah-Fern-Variabilität der „Zeichnung“ entsteht.

Die schwarz-weiße Kontrastierung und die Zeichenhaftigkeit vor weißem Grund verstärken den fernöstlich kalligraphischen Aspekt der Arbeit. Die „Airbrush-Technik“ Berkes setzt die Linie und die Zeichen einerseits in einer völlig neuen Art und Weise in Szene, andererseits wird das subjektive Moment des informellen Gestus durch die zwischengeschaltene „Malmaschine“ zurückgenommen. Gerade die stark variierende Unschärfe der Linie, die Verdichtung der gesprühten Linie zur Bildfläche sowie das Entschwinden der Linie im Bildraum, lassen Strukturen entstehen, welche die Bandbreite informeller Äußerungen um eine interessante Position erweitern. Die Auswahl dieses Malmittels lässt an Jean Tinguely’s Malmaschine, K.O. Götz‘ Malrakel und Herbert Zangs‘ Pressluft-Gebläse-Maschine denken.

Auch von der in Köln ansässigen Lackfabrik Bollig & Kemper bezog Berke 1956/57 Farben, deren spröde und pastose Konsistenz einen gänzlich anderen Malprozess als die Arbeit mit Aquarell, Tusche oder Tempera einforderte. Die aus dem Material hervorgehenden Widerstände waren Berke im Dialog mit der Farbmaterie sehr willkommen. Die pigmentierte dunkle Spachtelmasse, die Berke aufgrund ihrer Herkunft „Kempera“ nannte, ließ sich äußerst vielfältig verarbeiten.

Flach auf den Bildgrund gespachtelt, kommen lackartig-fluoreszierende Farbnuancen zum Vorschein. Dazwischen treten die Kanten der Spachtel-Bahnen als hell strukturierte Pigmente hervor. Bei einer anderen Arbeit von 1956 tritt ein erhabenes Relief, das an Hieroglyphen erinnern mag, vor Farbräumen zu Tage.

Ausdruck von Berkes Faszination an ungewöhnlichen Bildmaterialien ist auch die über viele Jahrzehnte währende Auseinandersetzung mit Glasmalerei im Rahmen von Kunst am Bau.

Über mangelnde Ausstellungsmöglichkeiten konnte Berke auch in den 1950er Jahren nicht klagen. Neben der regelmäßigen Teilnahme an Ausstellungen des „jungen westens“ (1950/51) in der Städtischen Kunsthalle Recklinghausen, des „Deutschen Künstlerbundes“ (1950/51/57/58/60), der „Rheinischen Künstlergemeinschaft“ (1951) im Städtischen Museum Schloß Morsbroich in Leverkusen, des „Westdeutschen Künstlerbundes“ (1955/60) im Karl-Ernst-Osthaus-Museum Hagen, der „Neuen Rheinischen Sezession“ (1952), der Münchner „Neuen Gruppe“ und der Biennale in Sao Paulo (1953/59) war Berke in den ZEN 49 – Ausstellungen vertreten, u.a. 1955 in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus in München, in der Kunsthalle Hamburg und im Wallraf-Richartz-Museum in Köln. Der Erfolg dieser Ausstellungstour bestätigte sich auch im Ausland. In der bedeutenden „Peintures et sculptures non-figuratives en Allemagne d’aujordhui“ im Cercle Volney in Paris sind die Künstler der Gruppe ZEN 49 nahezu vollständig vertreten. Die in einem Brief von 1947 geäußerte Hoffnung Berkes, Arbeiten in Amerika ausstellen zu können, erfüllte sich 1956/57 durch eine Wanderausstellung der Gruppe ZEN 49 in amerikanischen Universitäten und Colleges.

Von der Form zur „informellen“ Struktur

In Arbeiten wie „Ausgehöhlt“ von 1952, „Heiter“ (Weber 2010) um 1953 oder „Melancholisch“ von 1953 erfasste Berke seelische Gemütszustände durch das Ineinandergreifen des „Stimmungsgehalts“ der Farbe, der Komposition und einem verlebendigenden Liniengerüst. Ab 1956 begann Berke, die stofflich-taktilen Strukturen der Farbmaterie auch auf dem Bildträger „Leinwand“ auszuloten. Die Farbigkeit ist in diesen Werken auffallend zurückgenommen, und schimmert nur stellenweise durch die Vielfalt an Strukturen, netzartigen Strichritzungen, Fließspuren und Farbspritzern.

Konturierte Formen oder Farbflächen sind zugunsten der verwobenen Strukturierung verschwunden. Während sich Berke 1956/57 noch sachte und mit einer lyrischen Zartheit in die Welt der Struktur wagt, ist sich Berke in „Spirituell“ von 1957/58 bereits des starken Ausdrucks der Farbgestikulationen gewahr. Die kraftvollen Fließspuren und -bahnen, die das gesamte Bildgeschehen „verkörpern“, avancieren zum zentralen gestalterischen Bildmittel. Sie sind in ihrem horizontalen und vertikalen Verlauf direkt nachvollziehbar, versetzen den Betrachter unmittelbar in den Malprozess, und vergegenwärtigen die Rolle, die der Künstler nun einnimmt – die des Impulsgebers und Beobachters des von ihm angestoßenen Bildgeschehens. „Die Auflösung des klassischen Formprinzips“, wie sie K.O. Götz für das Informel reklamierte, hat Berke hier vollzogen.

In dem auf der II. Documenta 1959 gezeigten Werk „Schmerz“ (Documenta 1959) von 1958, in „Ohne Titel“ von 1958, in „Aufkommende Unruhe“ von 1959 oder „Marine“ von 1960 breitet sich die gesättigte Dichte seines reichhaltigen persönlichen Erfahrungshorizonts in eindrucksvoller Fülle bildnerischen Gestaltungsvokabulars aus. Fließspuren, die teils verriegeln, teils Bildräume öffnen, alternieren mit geballten, geschichteten Strichritzungen. Mithilfe der von Max Ernst 1925 entwickelten Technik der „Grattage“, die Berke als informelles Gestaltungsmittel „umzudeuten“ verstand, erhält die Farbmaterie in den geschabten, geritzten und gekratzten Flächen eine bislang für die Öltechnik neuartige Transparenz und den Anschein von Verletzlichkeit.

Die Technik lässt zudem eine überwältigende Schönheit an Farbnuancen zum Vorschein kommen. Der noch Ende der 1940er Jahre in Berkes Arbeiten bestehende „Zwischenraum“ zwischen Formelementen existiert nun nicht mehr. Dieser gewinnt, wie K.O. Götz beschreibt, an Bedeutung und wird aktiv, so dass in der informellen Bildauffassung „Formen“ durch „Strukturen“ ersetzt sind. Um nochmals mit K.O. Götz zu sprechen, er „schimmert nur stellenweise durch die Vielfalt an Strukturen und netzartigen Strichritzungen [durch. Diese werden] mit den Nachbarelementen verknüpft oder verzahnt. Das heißt, es ist eine Struktur da.“ (Götz 2010).

In den 1960er Jahren treiben Berke parallel dazu politische Themen um, die ihn zutiefst aufrütteln. Auslöser dieser Aufarbeitung seiner traumatischen Kriegserlebnisse waren 1963 die NS-Prozesse und der Vietnam-Krieg. Die „Figuration“ drängt nun geradezu mit Macht in die bildnerische Gestaltung zurück. Aus Farbe wird Leib, und Leib mutiert zu Farbe. In den „Figurinen der Vorhölle“, der „KZ-Serie“, „Biafra“ und „Die Hängenden“, steht dem Betrachter die Klage und Anklage zugleich vor Augen, das Werden und Vergehen konkretisiert und veranschaulicht sich auf eindrückliche Weise.

So wie Willi Baumeister in seinem 1947 publizierten Buch „Das Unbekannte in der Kunst“ appellierte, sich durch eine Offenheit beim Malprozess neue Gestaltungsmöglichkeiten zu erschließen, so begab sich Berke bei jedem Bild und jedem Thema erneut auf den Weg, schöpferisches Neuland zu betreten, wie in den Bildern mit den bezeichnenden Titeln „Terra incognita“ (heute im Landesmuseum Münster) oder „Terra Nova“, beide aus dem Jahr 1959.

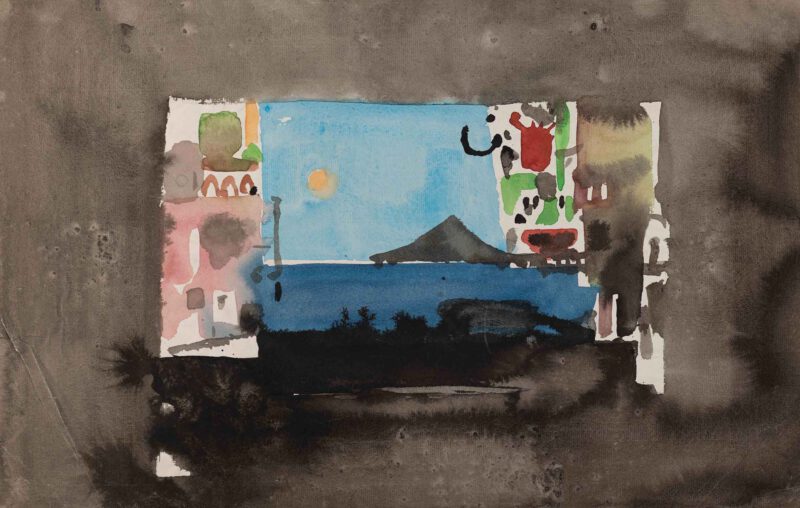

Auf unbekanntes Terrain begab sich Berke sprichwörtlich in den 1960er / 70er Jahren auf seinen unzähligen Reisen. Seine wiederholten Aufenthalte auf Sylt (1960-63), die Reise nach Syrien (ab 1963), in die Provence (1969), nach Kreta (1968 und 1972-75), Holland (1973) und Herculaneum (1978) verarbeitete Berke in großen Zyklen und Werkgruppen. Jede Reise, auf die sich Berke mit allen Sinnen einließ, hinterließ, wie Berke selbst formulierte, eine in seinem Werk sichtbare „Zäsur“. Die farblich zurückhaltenden, die spontane Geste feiernden „Sylt“-Blätter, atmen die Weite und landschaftliche Vielfalt der Nordseeinsel.

Die Werkgruppe der „Syrien“-Reise, die Berke wiederum zu unterschiedlichen Werkserien, wie „Alexanderzüge“, „Lager“, „Reste“ anregte, transportiert das für Berke wohl überwältigende Erleben von Geschichte und Natureindrücken. In „Syrien IV“ lassen wahrnehmungsintensive Erlebnisse, wie Halluzinationen in Syriens Wüstenlandschaft, und die Durchdringung der reichen orientalischen Kultur und Geschichte, erahnen. In diesen Bildern „schildert“ Berke nicht linear. Er breitet vor dem Betrachter ein Kaleidoskop von Naturerscheinungen und Wahrnehmungs-Schauplätzen aus. In „Eruption“ von 1968 scheinen Gesteinsformationen, Erdschichten und Geröll eruptiv auf den Betrachter zuzukommen. Der Betrachter fühlt sich aufgefordert, wie der Künstler selbst als eine Art Geologe oder Archäologe, sich schauend und staunend der Mannigfaltigkeit zu nähern.

Die Mal- und Zeichentechniken, wie Berke sie in einer unfassbaren Vielfalt ausprägt und realisiert, entspringen dem Verlangen, das jeweilige Bildthema kongenial umzusetzen. Andererseits involviert sich Berke in die immanenten Eigenschaften der unterschiedlichsten Techniken, die ihn dann zu „maltechnischen“ Grenzüberschreitungen führen. In dem „Bild 72/1“ wandelt sich der Bildträger „Leinwand“ durch die ungeheure Sensibilität und Fragilität der Zeichnung „gefühlt“ zu Papier, das Berke wie „zarte Haut“ (Kreidler 2008) anmutet. Das entstandene geäderte Liniendickicht scheint zu pulsieren, und die Zeit sich in diesen unendlich verzweigten Linienströmen, wie in einer Art EEG, einzuschreiben, als ließen sie uns unmittelbar am Bewusstseinsstrom des Künstlers teilhaben.

Unbestritten ist Berkes große zeichnerische Begabung. So war er eine Idealbesetzung für die Professur am Lehrstuhl für „Freihandzeichnen und Aquarellieren“ an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen (ab 1971 „Lehrstuhl für bildnerische Gestaltung“), die er von 1960 bis 1973 ausfüllte. Der Würdigung des Künstlers durch eine prestigeträchtige Professur folgten der „Große Kunstpreis“ der Stadt Köln, den Berke 1961 gemeinsam mit Max Ernst erhielt und der Karl-Ernst-Osthaus-Preis der Stadt Hagen sowie der Conrad-von-Soest-Preis Münster im Jahre 1962.

Mit den Werkfolgen „Kreta“, „Holland“ und „Herculaneum“ verlagert sich Berkes Fokus allmählich von der visuell erfahrbaren Schilderung auf die Suche nach einem eher systematischen Gestaltungsprinzip, einem repetitiven Muster, der zugrundeliegenden Struktur. Erstaunliche serielle Innovationen sind z.B. in den „Kreta“-Blättern ebenso zu finden wie Durchlöcherungen des Papiers, die in Dialog mit zarten Liniengespinsten treten.

Bedeutung der Wahrnehmung im Spiegel der Philosophie

Berke hat sich, wie wir gesehen haben, mit zeitgenössischen Philosophie-Ansätzen befasst, insbesondere dem Existentialismus von Kierkegaard über Wust bis Sartre und Heidegger. Ihn im Innersten aufwühlende Fragen zum Sinn des menschlichen Daseins sah Berke in seiner Kunst zur Anschauung gebracht. Zugleich begriff er die Kunst als Chance, in der schöpferischen Annäherung an das Innerste der Dinge als Inbegriff der Schöpfung (Berke in einer privaten Notiz), Freude, Erkenntnis und Sinn zu ziehen, wie es Berke mit folgenden Worten aus dem Jahr 1934 beschreibt:

„Ein Bild muss die Menschen nicht in Ruhe lassen und ihnen doch einen großen Frieden geben, Frage und Antwort zugleich. Alles andere ist nur schillernde Oberfläche, der äußere Schein der Dinge. Das Wesen der Dinge ist tief, dass man eine große Freude mitnimmt, wenn es irgendwo in einem Kunstwerk hervorbricht.“

Hubert Berke

Kurze Zeit später, 1935/36, erschien Heideggers Schrift „Der Ursprung des Kunstwerks“, in der er dem Geheimnis der Kunst auf den Grund zu gehen versucht. Als Phänomenologe betont Heidegger zwar die gegenseitige Durchwirkung von Werk und Schöpfer, bahnt jedoch der Autonomie des Kunstwerks den Weg, indem er die Existenz des Werks in seiner solitären Struktur von seinem Autor abkoppelt.

Die „Angst“ als ein Grundthema vor allem bei Kierkegaard und Wust, beschäftigte auch Berke in unzähligen Bildern als einen Zustand, in dem sich der Mensch seiner „in die Welt Geworfensein“ (Kierkegaard/ Heidegger) gewahr wird. Die Angst entstehe laut Kierkegaard angesichts des „Nichts“, das einerseits einem die eigene Verlorenheit vor Augen führe, andererseits die Freiheit, dieses „Nichts“ auszufüllen. Auch Berke empfand das Nichts, die Leere gewissermaßen als Auftrag, diese „mit Bedeutung“ zu füllen: „Uns gilt es ein Leeres mit Zeichen zu füllen für Dinge, die es kaum gibt oder wie sie die Zeit an den Strand wirft, einen Sinn aus ihrem chaotischen Gefüge zu enträtseln.“

Die Zeit als Bezugsrahmen der Wahrnehmung, um das Sein in der Welt und unsere Bezüge zu den Dingen zu erhellen, kommt in Heideggers 1927 erschienenem Buch „Sein und Zeit“ zum Tragen.

Den rein auf dem Rationalismus gründenden Naturwissenschaften erkennen die Anhänger der Phänomenologie, von Husserl bis Merleau-Ponty, ab, das Bewusstsein in seiner Vielschichtigkeit zu erfassen, da das von dem Erfahrungspool, den lebensweltlichen Bezügen und der Sinnlichkeit abgekoppelte Denken eine „Entweltung“ und „Enterdung“ (Heidegger) erfährt. D.h. die Phänomenologen waren der Ansicht, die Naturwissenschaft kann keine befriedigenden Antworten liefern, da sie keinerlei Zugang zu der „Urnatur“ hätte.

Berkes Weltzugang ist, entsprechend der Sichtweise der Phänomenologen, ein intuitiver und unmittelbarer. Einfühlung und „Hingabe“ in das Bildthema und Material, „keine Rationalisierung“ legt Berke seiner Arbeit zugrunde, diese Schlagwörter hielt der Künstler als Reflexionen fest. Weiter notierte Berke, er suche als Impuls beim Malen „etwas Ursprüngliches“, als hehres Ziel kein geringeres als die „Gestaltung des Weltbildes“ (Berke in einer privaten Notiz).

Einer der schillerndsten Vertreter der Phänomenologie, Maurice Merleau-Ponty, wie Berke 1908 geboren, schrieb 1945 sein Hauptwerk „Phänomenologie der Wahrnehmung“. Darin ging er von der Präexistenz von Bewusstsein und Wahrnehmung fern jedes Vernunftdenkens aus. Diese „präobjektive Welterfahrung“ sah Merleau-Ponty exemplarisch in den „Strukturen“ der Bilder von Paul Cezanne zur Anschauung gebracht. Cezannes Bekenntnis „Die Landschaft denkt sich in mir, ich bin ihr Bewusstsein“ war für Merleau-Ponty eine Bestätigung seines Denkansatzes des Eingebundenseins des Menschen in die Welt und deren Aufeinanderbezogenheit. Mit dem 1920 in der „Schöpferischen Konfession“ formulierten Satz „Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar“ stiftete Paul Klee einen weiteren der Phänomenologie zugrundeliegenden Gedanken (Klee 1924).

In der Abhandlung „Das Auge und der Geist“ aus dem Jahr 1961 kommt Merleau-Ponty zu einer, führt man sich Berkes Aussagen vor Augen, nahezu deckungsgleichen Überzeugung, die Malerei solle – um dem „Haften an der Hülle der Dinge ein Ende zu bereiten“ – geeignete „Äquivalenzsysteme“, quasi „Chiffren“ des Sichtbaren finden. Auf diesem Weg könnten, so Merleau-Ponty, „neue Materialien und neue Ausdrucksmittel“ (Merleau-Ponty 1967) erforderlich sein. Darüber hinaus vermag der Maler in der Vorstellung Merleau-Pontys sich die Welt nur anzuverwandeln, wenn Wahrnehmung und Bewegung sich miteinander verschränken. Mit der rhetorischen Frage „Was wäre das Sehen ohne jede Bewegung der Augen?“ kommt Merleau-Ponty zu der Erkenntnis, die Welt ließe sich erst über die Bewegung wahrnehmen.

Eine verwandte Äußerung Berkes spiegelt ebenso sein Interesse an der „Wahrnehmung“: „Unser Auge ist auf Wandlung eingestellt, die sich ganz gewiss vollzieht…“ (Berke in einer privaten Notiz). Berke schließt in den Wahrnehmungsvorgang ein zeitliches Moment, den Wandel, den Prozess des Sehens, mit ein. Interessant ist in diesem Zusammenhang die von Berke getroffene Feststellung, dass „intensives Erleben“ in jeweils unterschiedlichen Kontexten, das Eintauchen in einen anderen Kulturkreis, in eine anders beschaffene Landschaft, in exotische Atmosphären, wie beispielsweise auf Reisen, „Zäsuren“ in seinem Werk sichtbar mache, gleichsam Schneisen in den Erfahrungshorizont schlage, die unausweichlich zu einer gewandelten Bild-Gestaltung führen.

Anhand seiner Auseinandersetzung mit dem Thema „Bewegung“ zeigt sich besonders deutlich, wie sich Berkes Bildgestaltung wandelte. Während sich in der mit „Bewegung“ betitelten Arbeit von 1949 diese in einer schwingenden Linienformation manifestiert, avanciert in „Aufkommende Unruhe“ 1959 ein Zustand der inneren Bewegtheit zum Bildthema. In den Werken, in denen sich die Farbe in Fließspuren zur Auflösung bringt, ist die Bewegung der Farbe selbst thematisiert. Der im Informel verschobene Fokus auf das vom Bildmaterial sich entwickelnde Bildgeschehen, lässt die Thematik der Bewegung mit dem Blick auf die Zeitlichkeit in einem gänzlich anderen Licht erscheinen. Das Spätwerk gibt schließlich Zeugnis, wie Berke sich eine eigenständige Auffassung der „Linie“ als eines der unmittelbarsten Medien erarbeitete, seinen innersten Empfindungen und Erfahrungen zum Ausdruck zu verhelfen.

Obwohl kaum davon auszugehen ist, dass Berke sich mit den „phänomenologischen“ Theorien im Einzelnen auseinandergesetzt hat, scheinen seine Bilder geradezu ein visuelles Analogon dieser philosophischen Sichtweisen zu sein – gleichsam bildgewordene Philosophie.

In Berkes reichem, in jeder Hinsicht komplexen Œuvre fließen durch seine offene Geisteshaltung die unterschiedlichsten Einflüsse, sei es Klees starke Impulse, die ostasiatische Geisteshaltung, die Jazz-Musik, die zeitgenössischen Philosophieströmungen und vieles mehr, ineinander. Nach den traumatischen Kriegserlebnissen der „Entwurzelung“ gelang es Hubert Berke, der bildhaften Umsetzung der „Verwurzelung“, wie sie die große Existentialistin Simone Weil ins Feld führt, künstlerisch Raum zu geben, ohne jedoch die „kosmische Bindung“ zu verlieren.